バッハ・コレギウム・ジャパン、第131回定期公演は「祈り」をテーマとした教会カンタータ3曲によるプログラムだった。(3日 東京オペラシティ コンサートホール)

まず、鈴木優人によるオルガン・コラール「ただ愛する神の力に委ねる者は」BWV690,691,647,642が演奏され、カンタータの世界へといざなわれて行く。音楽家としての成長ぶりを伺わせるものがあった。

BWV150「御身を、主よ、われは切に慕い求む」ではこじんまりとした楽器編成の中に、イエス・キリストへの信仰を切に歌い上げて行く。ブラームスが交響曲第4番に用いた終曲が印象深かった。BWV12「泣き、嘆き、憂い、怯え」はイエス受難前の心境を歌ったもので、こちらはリストがピアノ変奏曲の主題に用いている。後に「ミサ ロ短調」の「クルツィフィヌス」の原型となった第2曲をはじめ、じっくりと聴かせた。

BWV21「わが心に数多の思い煩い満ちたり」はヴァイマールのヨハン・エルンスト公子の別れの曲としても知られる。悲しみから希望へ。その思いがじっくり歌い上げられた。

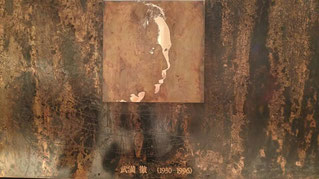

ソプラノ、ハナ・ブラシコヴァ、バス、加耒徹が傑出していた。加耒は2月24日、東京二期会、黛敏郎「金閣寺」以来とはいえ、素晴らしい歌唱ぶりだった。金閣寺の好演も忘れ難い。カウンター・テノール、ロビン・ブレイズ、テノール、ユリウス・プファイファーもよかった。

2019年度、「マタイ受難曲」で幕が開く。来季も楽しみである。

コメントをお書きください